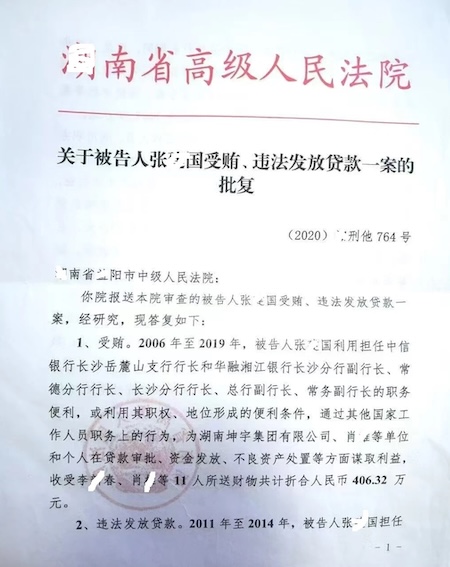

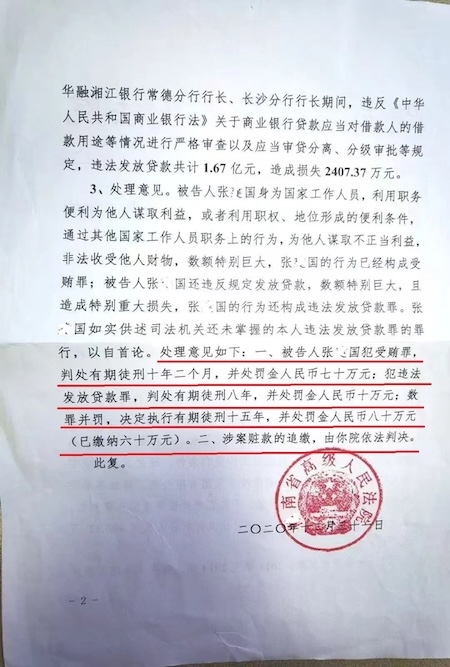

近日,某省高级人民法院给中级法院的“关于被告人张某国受贿、违法发放贷款一案的批复”文件,在社交媒体流传,引发了律师们的热议。批复内容为某省高院就一个刑事案件给下级法院的处理意见。

批复显示:被告人张某国身为国家工作人员,利用职务便利为他人谋取利益,或者利用职权、地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为他人谋取不正当利益非法收受他人财物,数额特别巨大,张某国的行为已经构成受贿罪;被告人张某国还违反规定发放贷款,数额特别巨大,且造成特别重大损失,张某国的行为还构成违法发放贷款罪。张某国如实供述司法机关还未掌握的本人违法发放贷款罪的罪行,以自首论。省高级法院的处理意见如下:一、被告人张某国犯受贿罪,判处有期徒刑十年二个月,并处罚金人民币七十万元;犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币八十万元(已缴纳六十万元)。二、涉案赃款的追缴,由你院依法判决。

请示制度的内在逻辑是二审意志的前置性植入。某省高院对张某国案的“预裁判”式批复,不仅暴露了刑事司法领域长期存在的潜规则,更将上诉制度的空洞化危机推至台前。当二审法院的裁判意志在一审阶段便已形成,被告人的上诉权便如同购买“注水肉”般,看似完整却已失去实质意义——这不仅是程序正义的沦陷,更是整个审级制度的功能性死亡。当上级法院通过非正式渠道完成事实认定与法律适用的预判,后续诉讼程序便沦为司法文书的格式化生产。刑诉法规定的被告人上诉权,在请示制度框架下遭遇结构性消解。

张某国案暴露的“裁判结果前置”现象,使得二审程序陷入逻辑悖论:若按法定程序审理,则面临“自我否定”的职业风险;若维持原判,则构成对诉讼权利的实质剥夺。律师群体在二审阶段的辩护努力也因为先有了结论而显得徒劳。当辩护词需要对抗的不再是事实认定分歧,而是早已固化的司法结论,法庭辩论便异化为“司法剧场”的程式展演。

当批复文件在律师朋友圈刷屏时,折射出的不仅是法律人对个案公正的焦虑,更是对审级制度救赎的集体呼唤。在司法改革步入深水区的今天,唯有彻底斩断请示制度的灰色链条,才能让上诉权从“写在纸上的权利”真正转化为“握在手中的武器”。

| 上一篇: 仲若辛丨从"领导亲戚索要土特产案"看诈骗罪被害人适格性与刑罚谦抑性 |

| 下一篇: 仲若辛丨当法治信仰崩塌时,有谁还能独善其身? |