——《揭密公安“打黑”造案术》

摘要:近年来,在各地打黑案的庭审法庭上,不乏激烈的庭审现场,辩护人为涉黑成员作无罪辩护并不少见,被告人当庭陈述被刑讯逼供屡见不鲜,公安机关的办案方式、打黑逻辑频遭质疑,秦皇岛王文军等人涉黑案也不例外。通过该案的一、二审开庭,公安机关的“打黑造案术”昭然若示。

▍文 辩护师

▍来源 我辩护公众号

在法庭上,被告人(上诉人)频频控诉:办案人员用手摇电话机电我,生不如死;笔录中的话不是我说的,是捏造的;是公安外提时制作的;我根本没到过现场……

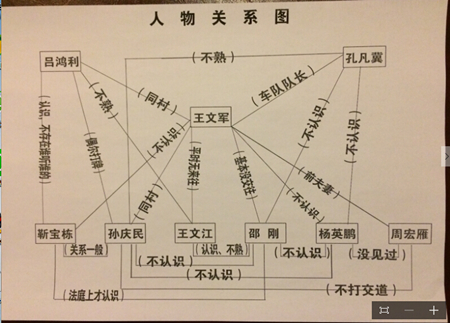

根据各被定黑社会性质组织成员在法庭上的陈述,相互比对、印证,可以画出以下这幅人物关系图:

如此“不认识、不熟悉”的人物关系,连团伙都算不上,又如何能形成所谓的层级分明、组织严密的黑社会性质组织呢?

侦查机关又是如何“造案”的呢?

看看侦查人员的手段:

一、给你一个终生难忘的生日:“扇了我1000多个耳光”

2012年7月20日,邵刚被外提审讯两天一夜。为何被外提,从讯问笔录来看,前三次审讯显然效果不佳:第一次从6月26日晚上7点7分到次日凌晨2点41分,连续审讯7个多小时;第二次,笔录有签字,但又被划掉,注明“邵刚本人拒绝签字”;第三次,邵刚控诉遭言语恐吓。

这次外提是第4次审讯。当天恰好是邵刚的生日,“审讯的民警说要给我一个终生难忘的生日”,“他们打我,扇我耳光,不计其数,有1000多个”,“打了左脸打右脸,还说要打匀称了”。

当然,这一幕不会出现在审讯视频里,“他们打我,监控用纸挡上”。

这一天,终于让邵刚“终生难忘”。

二、“用手摇电话机电我”

在很多涉嫌刑讯逼供的刑事案件中,经常会出现一台“手摇电话机”,在本案中,多个被告人均反映侦查人员在刑讯中也使用了这个工具。

比如,靳宝栋控诉:“他们对我刑讯逼供,当时办案单位问我认识王文军吗,我说不认识;我说不是我说的话,他们说判我十年以上。后来用电话机电我右手右脚,15分钟,至少4次,还打我,给我戴头盔,怕我撞墙,我受不了就签字了。”

手摇电话机

手摇电话机为什么在刑讯逼供中大受某些公安机关青睐?

大家可以看看2005年的这篇文章:《手摇电话机该退出审讯室了》(http://news.sohu.com/20050729/n226489600.shtml)(你也可以百度搜索“手摇电话机电击”)

遗撼的是,在本案中,手摇电话机仍然没退出审讯室。这篇文章说:

手摇电话机的“杀伤力”有多大?据2004年2月5日《北京晚报》报道,手摇电话机所产生出来的电压可达120伏,在这样的高压下,难怪曾为二级警督的李久明也“大喊大叫”,最后供认“杀人”。按照正常的思维推断,当一个人面临“故意杀人”的指控,面临可能被判处死刑的结局时,除非他遭遇着“生不如死”的可怕境遇,否则断然不会承认杀人。

用手摇电话机逼出口供,尽管瞬间的高电压可以给人带来巨大痛苦,但只要“操作得当”,一般不容易留下“后遗症”,而如果没有可以验证出来的硬伤,一般又不会被认定为刑讯逼供。这也是某些刑讯逼供者乐于使用手摇电话机的原因。

看吧,这才是真正的原因——刑讯了,还查不出硬伤。

难怪本案被告人在控诉被电击时的感受时,只用了四个字:生不如死!

也难怪本案被告人周洪江在哭诉:“我挨打,郝检到看守所提讯我,要我拿出证据,扇我耳光也没监控,我哪有证据?我从小到大都没打过架。”

三、两次三番改笔录,最后发现“不是我说的了”

法庭上,王文军说,“是我说的没有写,写的又不是我说的。”

被告人周洪江(一审未认定涉黑)控诉:“在市公安局审我时,我没有经历过这些,让我签字我就得签字,笔录内容和我叙述的有些不一样,他们都是用电脑打印的,内容有删去的,有添加的,如果不签的话,有个微胖的警察说让你签你就签,不签就给你上大刑。”

在王文军的讯问笔录中,有外提形成的,有多个“拒绝签字”。这种情形在多个被告人的讯问笔录中均出现了。

而吕鸿利、孔凡冀等人则控诉:笔录都是侦查人员提前打好,威胁恐吓让其签字形成的。

其中一个被告人还讲述了一个细节:办案人员先把笔录给他看,然后说要改个地方,改完后又给他看,他看完大致相符,然后,办案人员又说有个地方有错别字需要修改,如此反复,到最后一遍他想看的时候,办案人员开始不断地催促他快点签字,他没细看就签了,没想到到了法庭上,才知道“笔录中的内容不是我说的了”。

四、同步录音录像也有“手脚”

为防止刑讯逼供,法律明确规定,公安讯问要进行同步录音录像。规定很美好,但具体实施的效果却很有限。

孙庆民控诉:刑讯时,公安用白纸将摄像头蒙住了。

孔凡冀还控诉,先做完笔录后再进行所谓的同步录音录像,公安把笔录放一边让你看着,然后问一个问题,你瞅一眼,再答。

当然,这份笔录不会出现在视频中,即便法庭上当庭播放验证也看不见。辩护人和旁听人员只会发现,在播放的录像中,被告人的眼神和坐姿是斜的。

五、“公安说,不这么说就给我外提”

靳宝栋控诉:“在看守所,公安说不这么说就给我外提,还打我。有一次我没按他们的意思说,就给我外提了。”

孙庆民说:“陆陆续续电我七八个小时。在看守所还吓唬我,一听外提我就害怕,心跳加速,哆嗦。”

周洪江则诉称:“有一次外提,去市局不知道是哪屋,没有监控,打我来的,……他说搜查时给我家里放冰毒,给我多判几年。还有一次在看守所提审,他那电脑先打印,大概内容要按他的要求签字,我说有出入,他说你不用管这个,王文军肯定判死刑,你签就是和他划清界线,如果不签,给你外提,还得打你,我没有办法才签的。”

六、被验证的“屈服点”理论

针对刑讯逼供,有个教授提出了一个“屈服点”理论,这源自材料科学的一个概念,指的是任何材料都有一个“屈服点”,当该材料的张力达到最大值(即“屈服点”)的时候材料就会折断、变形,即便不再施加压力该材料也不可能恢复到原来形态。人也一样,当一次刑讯逼供达到人的极限,以后即便不再实施同等程度的刑讯逼供也会使人感到恐惧,此时需要什么样的供述他就会作出什么样的供述,因为之前的刑讯逼供已经达到了人的“屈服点”,人就不会再作无谓的抵抗。

看看本案,当侦查人员威胁被告人要外提时,被告人便心惊胆跳,乖乖地在笔录上签字了。

在本案的庭审中,辩护人也曾提出刑讯之后在看守所作的笔录也应作为非法证据进行排除。

看来,“屈服点”理论值得司法机关作为一个课题深入研究。

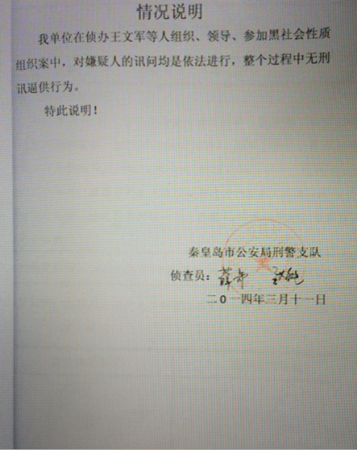

那侦查人员如何证明没有刑讯逼供呢?

还是组织可靠,他们拿出了一纸盖了公章的“说明”(如下图)。

侦查人员对证人取证又使用了什么招数呢?

不按他们的意思说,把你抓起来。最典型的是,为了让证人证明王文军的运输公司涉强迫交易,侦查人员把正大公司财务部的邵某抓了。邵某只好按公安的意思作出证言。

随后,在向正大公司其他员工取证时,先把他们带到刑警队的地下室,侦查人员开始旁敲侧击(实际上是变相威胁):你知道邵某不?一个公司的,当然知道公安抓了邵某,于是个个乖乖投降,出具了侦查人员想要的证言。

然而,在法庭上,多个出庭的证人均称在侦查机关作的笔录不是他们所述,是公安人员打印好后,让他们签字,威胁不签字就不让回家,他们被迫签的字。也有证人表示,笔录是公安打印好的,其未核对就签了字,应以出庭证言为准。

但可笑的是,一审法院竟然没有采信这些证人法庭上的证言。法院认为,他们在侦查机关的证言都有本人签字摁印确认,且与在卷的其他证人证言能够相互吻合,并相互印证。

法院的逻辑简直是“神逻辑”。

试问:那些没有出庭作证的“其他证人”的证言,是否公安提前打印好的?公安是否威胁过那些证人?如何确保那些证言是真实的?

也难怪在庭审中,一名被告人对合议庭掷地有声:“你只要让所有的证人都出庭对质,那么我相信你一定会当庭让我回家!”

谁在隐匿关键证据?

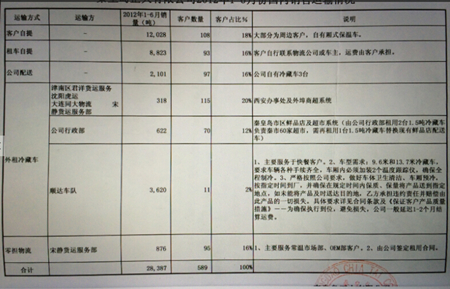

王文军的顺达运输车队在承接秦皇岛正大公司的业务中是否涉嫌强迫交易,是否以威胁恐吓方式垄断正大公司运输业务,是本案争议的重大焦点。

第一个事实是,正大公司是一家跨国集团,在秦皇岛公司业务量相当大,王文军的车队运输量只占很小一部分。正大公司2012年1月6日制作的运输统计显示,顺达车队只占正大公司客户的2%。垄断了吗?请看下图:

第二个事实是,顺达车队的车所停的位置是正大公司国际贸易部对面,而国际贸易部旁边就是派出所。

第三个事实,辩方综合多份证据获悉,2004年秦皇岛正大公司曾将部分产品运输业务通过招投标方式承包给王文军的顺达车队运输。按照王文军的说法,当时中标正是因为他家的运费比人家低。

依据惯例,货物运输招投标文件应对货物品种、数量、送达地域等内容做出规定,如果本案所涉招投标文件也有类似规定,正大公司便有义务保证某类产品、某些地域或规定数量货物让顺达车队独家、排他运输,上述文件可能是王文军等人无强迫交易犯罪事实甚至不构成涉黑犯罪的关键证据。

从一审开始,辩方一直申请调取这个文件。但侦查机关、一审公诉机关、一审法院对上述证据始终拒不调取。辩方多次找正大公司取证,正大公司回复说警方不让给。

在1月5日的二审庭审中,辩方再次要求调取该证据时,出庭检察员仍然继续拒绝调取该关键证据。

辩方认为开庭就是为了查明案件事实真相,检方作为司法监督机关,拒不履行司法监督职责,不具备公正、善良办理本案的基本条件,甚至存有为上诉人恶意归罪的不当立场,当庭申请检察员回避,也被驳回。

要问的是:到底谁在隐匿关键证据?

| 上一篇: 【揭秘】中国行贿人 |

| 下一篇: 一起故意伤害案引发的思考 |