仲若辛丨保障阅卷权不应止于法条:九旬老人手抄案卷事件的法律反思

公众号辩护人Deferders 2025-03-27

▍作者 仲若辛

▍来源 公众号辩护人Defenders

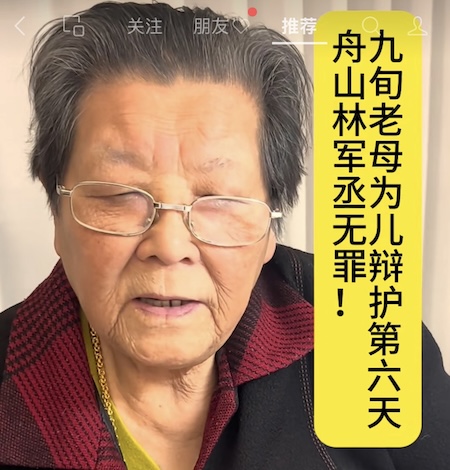

2025年3月,浙江舟山一位九旬老人为涉罪儿子手抄案卷的新闻引发舆论哗然。事件中,何英老人虽依法取得亲友辩护人资格,却被法院要求每日亲自到场手抄卷宗,暴露了我国刑事辩护制度中“阅卷权”落实的深层困境。这一事件不仅是对个体权益的伤害,更是对司法文明的一次叩问。

一、法律赋权与司法实践的断裂

根据《刑事诉讼法》第四十条,辩护律师可查阅、摘抄、复制案卷材料;其他辩护人经法院许可,亦可行使同等权利。然而,舟山中院以“领导决定”为由,将“许可阅卷”异化为“特许手抄”,实质是以程序之名架空法律精神。

法律允许亲友辩护人复制卷宗,本是为保障辩护权平等。但在实践中,部分司法机关将“经许可”偷换为“限方式”,将“复制权”曲解为“誊写权”。此举既违背“便利辩护”的立法初衷,也涉嫌以技术性门槛剥夺当事人实质权利。当九旬老人不得不用颤抖的双手对抗堆积如山的案卷时,所谓的“程序合法”已成掩盖懒政的遮羞布。

二、形式合规背后的司法傲慢

法院提出的“十五天准备期”看似合法,实则暗藏压迫:扣除双休日后,九旬老人需在十个工作日内完成海量卷宗的手工抄录。这显然超出人类生理极限,更遑论对一个九旬老人。

我国《刑事诉讼法》明确将“保障辩护权”作为基本原则,但部分司法机关仍将“许可”等同于“不许可”,将“许可”异化为“施舍”。当司法者以“领导决定”替代法律解释,以“操作惯例”凌驾人文关怀时,看似中立的程序规则便沦为权力任性的工具。正如法学界批评:“若法律允许的辩护权需以超人毅力兑现,这本身就是对法治的讽刺。”

三、破除阅卷权困境的路径

此事件暴露三大制度短板:一是司法解释模糊性被滥用。“经法院许可”缺乏明确标准,导致自由裁量权异化为“合法伤害权”。建议最高人民法院出台细则,明确非律师辩护人享有与律师同等的复制、拍照等阅卷方式,禁止增设不合理限制。二是司法监督机制缺位。当前对辩护权受阻的救济渠道局限于申诉、控告,但当事人往往因诉讼时效压力被迫妥协。有必要建立辩护权受阻的快速审查机制,赋予检察机关程序性监督职责。三是技术赋能不足。在数字化时代,仍要求手抄案卷凸显司法信息化建设的滞后。推广电子卷宗系统、设立自助阅卷终端,既能保障信息安全,又可破解“阅卷难”痼疾。

四、司法文明需回归“人的尺度”

法律谚语有云:“程序是法治与恣意之治的分水岭。”但当程序沦为折磨耄耋老人的刑具时,我们必须反思:司法文明的真谛,不在于机械执行条文,而在于让每个人感受到制度的温度。

舟山法院事件中,只需一台复印机或一个U盘即可化解的困境,最终却演变成消耗司法信赖的公共事件。这警示我们:法治建设不仅要完善制度设计,更要培育“以权利为本”的司法伦理。唯有当法律条文与人性化实践真正统一,正义才不会在程序迷宫中走失。

结语

九旬老人伏案抄卷的身影,恰似一面对照司法文明的镜子。当《刑事诉讼法》第四十条从纸面权利转化为现实权利时,需要的不仅是法官对法条的记忆,更是对法治精神的敬畏。期待此事件成为推动阅卷权实质化改革的契机——毕竟,司法的进步,正体现在它如何对待最弱势的辩护人。