警界精英陨落背后的程序正义之问

公众号辩护人Defenders 2025-03-26

▍作者 邓庆文

▍来源 公众号辩护人Defenders

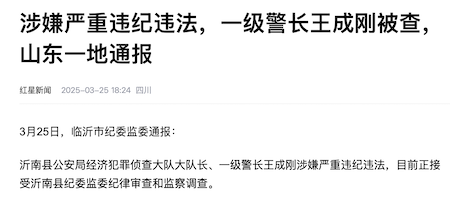

2025年3月25日,山东省临沂市纪委监委通报:沂南县公安局经济犯罪侦查大队大队长、一级警长王成刚涉嫌严重违纪违法,目前正接受沂南县纪委监委纪律审查和监察调查。

当王成刚被留置调查的通报引发舆论关注时,公众的视线再次聚焦到八年前那起引发争议的"二苏老人故意杀人案"。王成刚在临沂二苏老人被控故意杀人案侦查期间,任沂南县公安局刑警大队的教导员,主持刑警大队的工作,全程参与了二苏老人故意杀人案的侦查工作。这位曾经主持刑警大队工作的警界精英,如今却因严重违纪违法跌落神坛,不仅暴露出个别执法者的权力失范,更将刑事侦查环节的程序正义问题推至风口浪尖。

二苏老人一直反映侦查机关刑讯逼供,炮制虚假证据。在二苏老人案侦查期间,王成刚以刑警大队教导员身份全程主导侦查工作,形成事实上的"侦查-决策"闭环。这种缺乏有效制约的办案模式,使得从现场勘查、证据固定到证人询问的每个环节,都可能因个人意志发生偏移。特别是在故意杀人等重大案件中,上级交办压力、限期破案指标与个人晋升诉求交织,极易催生"先定后证"的逆向思维。

刑事诉讼法明确规定"严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据"。但实践中,当侦查权集中于缺乏监督的个体手中,非法取证往往藏身于办案区的监控盲区。

但一个个鲜活的案例证明,如果权力缺乏监督,那我们每一个人都是不安全的,包括执法者自身。缺乏监督的侦查权终将反噬执法者自身。

王成刚案的警示意义,远超个体命运沉浮的范畴。当公众为又一名警界精英陨落而唏嘘时,法律人更应思考如何筑牢制度的堤坝。毕竟,比惩治已然之恶更重要的,是构建防范未然之恶的机制。唯有让每起案件的侦查过程都经得起阳光暴晒,才能避免程序正义之堤溃于权力蚁穴。

王成刚的落马,或许正是二苏案重见天日的转折契机。